samedi 24 décembre 2016

Récit d’une catastrophe qui n’arrivera jamais !

Que se passerait-il si toute l’eau d’une grosse cellule orageuse tombait en une seule et unique goutte ?

C ’est l’été, l’air est chaud et lourd. Deux vieux « dalons » sont en train d’apprécier leur retraite sous la varangue, offrant une magnifique vue sur l’océan. À l’horizon, des nuages menaçants apparaissent. Ils bourgeonnent au fur et à mesure qu’ils s’approchent et s’aplatissent en forme d’enclume au contact de la tropopause.

Les deux camarades voient le ciel s’assombrir et entendent le vent souffler dans les arbres du jardin. « La pluie arrive !» annonce un des amis, sans savoir ce qui va bientôt se passer.

Comme vous le savez certainement, l’air retient l’eau. En effet, si vous édifiez un mur autour d’une colonne d’air, du sol jusqu’au sommet de l’atmosphère, et que vous la refroidissez, l’humidité qu’elle contient se condenserait sous forme de pluie. Dans la partie basse de cette colonne, l’eau accumulée est ce qu’on appelle la « totalité de l’eau précipitable » (TEP), (ou « total precipitable water » ,TPW , en anglais)

Généralement la TEP est d’environ 1 ou 2 centimètres. Les satellites permettent de mesurer cette vapeur d’eau tout autour du globe, produisant ainsi de superbes images.

Imaginons que notre cellule orageuse mesure 100 kilomètres de côté et a une TEP de 6 centimètres. Cela signifie que l’eau contenue dans cette méga cellule orageuse a un volume de 100km X 100km x 6cm= 0,6 km³.

Cette masse d’eau pèserait 600 millions de tonnes. Normalement, une partie de cette eau tomberait sous forme de pluie. Normalement…

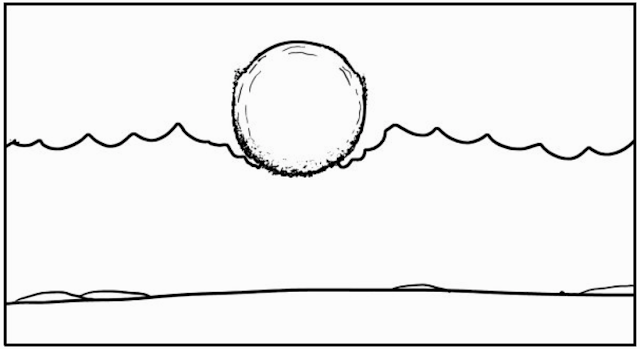

Dans cette cellule orageuse, toute l’eau contenue se condense en une unique et géante goutte, une sphère d’eau de plus d’un kilomètre de diamètre. Nous admettons qu’elle se trouve à deux kilomètres d’altitude puisque c’est là que la plupart des pluies se condensent.

Pendant 5 à 6 secondes rien n’est visible. Peu après, la base du nuage commence à gonfler, un entonnoir semble se dessiner juste au-dessus des deux amis. Quelques secondes plus tard la goutte géante commence à émerger du nuage.

La goutte tombe maintenant à 90 mètres par seconde (soit 324 km/h). La surface de la goutte se transforme en mousse lorsque l’air s’introduit de force en elle. Si elle continuait sa chute toute l’eau serait ainsi pulvériser en gouttelettes de pluie. Avant que cela ne puisse arriver, et après 20 secondes de chute, la partie inférieure de la goutte frappe le sol. L’eau se déplace désormais à 200 m/s (soit 720 km/h).

En dessous du point d’impact, l’air n’a pas le temps de s’échapper, la compression le réchauffe si rapidement que l’herbe prendrait feu si elle en avait le temps.

Le mur d’eau avance et déchiquètent les arbres, les maisons et les champs aussi rapidement qu’il est arrivé. Tout ce qui se trouve à proximité immédiate du point d’impact est complétement détruit laissant uniquement un bassin de boue sur une surface dure. Les infrastructures sont également détruites jusqu’à 20 ou 30 kilomètres du point d’impact. A cette distance les zones protégées par des montagnes sont relativement épargnées. Quelques heures plus tard, des inondations soudaines touchent les zones se trouvant à des centaines de kilomètres de là.

Les nouvelles se répandent rapidement à travers le monde après ce désastre inexplicable. Les scientifiques ont essayé pendant plusieurs années d’expliquer ce phénomène sans le moindre succès ...

Traduit et adapté d'un article du livre de Randall Munroe " Et qu'est-ce qui se passerait si?. Cet ouvrage contient des réponses scientifiques à des questions parfois farfelues posées par des internautes. Le livre est en anglais.

Cet article m’a semblé intéressant car, au-delà du scénario catastrophe, il permet d’aborder certains aspects scientifiques comme la TEP et d’assimiler une réalité météorologique : un nuage peut contenir une énorme quantité d’eau et cela même s’il flotte dans l'air. Bien heureusement il ne se vidangera jamais en une seule goutte…😅